出版與報導

財團法人工業技術研究院六甲院區 基盤設施暨第一期建築新建工程(作品介紹)

來源【2006/06 NO.129期台灣建築報導雜誌】

【環境】

基地位於台南縣六甲鄉「烏山頭水庫風景特定區」內,原土地使用分區為保護區及農業區,透過都市計畫法定程序變更為研究專用區,全區面積約79公頃,其東側約47公頃開發為工研院六甲院區研究發展用地,西側約32公頃公有地為公共設施及預留未來發展用地。基地位於王爺村烏山頭水庫西北側外緣,以一南北向之稜線與水庫集水區相隔,外型近似矩形,東西兩側為趾溝狀山脊包圍,基地中央為一南北向之雜生谷地,谷地縱坡坡度約8~10%,山頭高程約100公尺,谷地高程在50~55公尺之間,與基地兩側之山脊有20~40公尺之高差。地形充分顯現泥岩地層之特性,沖蝕非常發達,山脊溝谷明顯,稜脊呈爪狀分支,趾溝呈樹狀分佈。因平均坡度之開發限制,4級坡以下坵塊方適合作為主要開發地區,配合道路系統之佈設,不可開發區則作為開放空間使用,基地南側盡可能保留原地型地貌,並將其列為保育區。

本案歷經環境影響評估、都市計畫用地變更、水土保持計畫、山坡地開發建築審議、水污染防治措施計畫、專用下水道審查,一直到都市設計審議、雜項執照、建造執照、以及其他相關設備之自來水、電力、電信、消防等取得過程。從土地使用變更、山坡地用地限制到實質建造審查、乃至發包、完工,共歷經近十年才於94年9月竣工。

【課題】

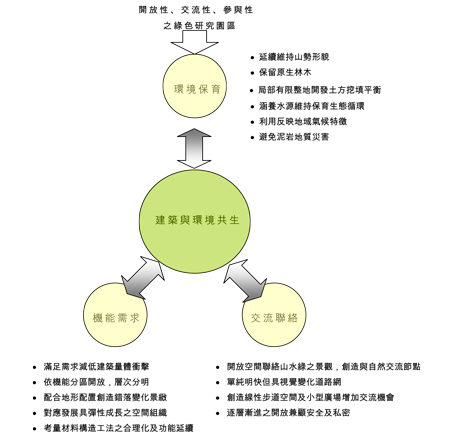

針對本案經過長久溝通與努力,為提供研發人員擁有良好之研發空間,創造一開放性之綠色園區。主要設計課題如下:

【設計說明】

■ 親和性

為達成「與自然環境共生之研究園區」目標,親和性是首要之方針,期望透過建築物的空間做為人與自然環境間之介質,不僅使建築物能融入自然環境中,亦使空間規劃達到人性化之根本。手法如利用地型配置建築物、創造半戶外空間、建築物立體化之綠化設施、自然生態庭園、貫穿建築物的廊道及多樣化的交流思考空間之創造。

■ 機能性

實驗機構之空間最基本的即是機能的滿足,然使用對象與時間亦是機能所需考量的;對於不同的使用者對空間需求之質與量亦不相同,空間的彈性更顯重要;同時對於長時期使用,設備的更新與變動亦須能滿足。另外建築物本身的耐久性與建築物性能的提升都是空間機能所需同時掌握之要素。

■ 快適性

研發性空間除提供良好之機能外,亦是研究人員激發靈感、創造新技術的空間,因此空間的舒適與健康對研究空間來說是相當重要的,手法如空氣品質的維持、室內熱環境之掌握等;另外長時間處於實驗室的研究人員對於開闊的交流及思考空間之需求對於其心靈之疏緩有極大之助益,其手法如創造半戶外之空間、清爽明快之交流空間氛圍等。

基盤設施:

■ 順應地形-集中開發並維持原山稜天際線,利用地形反映氣候特徵。

■ 挖填平衡-區內挖填方平衡,無區外棄土或借土。

■ 排水水文-維持原基地排水分區及排水路徑。

■ 生態保育-排水明溝、沉砂、滯洪池生態處理,並保留南段原生林木。

研 究 區:

■ 北研究棟主要以入口區、展示區、圖書館為主要開放空間,使用玻璃帷幕作為視覺引導及室外借景之設計。

■ 北研究棟講堂著重音響效果控制,配合牆面吸音材及造型礦 纖天花達最佳之音響控制,並將舞台燈光、音響、投影機設備整合於造型天花中。

■ 北研究棟研究室、實驗室採模矩化單元設計,並配合未來空間之使用,採彈性化隔間。

■ 北研究棟實驗室外部維修走廊,兼具管線維修之便利性與遮 陽之雙重功用,並利用漆板強化玻璃作為露明管線之遮蔽。

■ 餐廳棟玻璃帷幕採Double Low-E設計,除維持空間穿透性並與周邊環境融合外,更能達省能之效用。

■ 北研究棟雨水回收再利用於景觀之澆灌。

■ 中水使用於北研究棟公共區域之廁所衛生器具,該配管採雙供水系統,除提供中水量不足時之自來水提供,更避免水源透過配管造成污染。

宿 舍 區:

■ 單身宿舍棟順應地形作上下兩階段開挖方式,於結構交接轉折處設計翼牆,以增加結構體之勁度,避免受地震力及不平衡土壓所造成之破壞。

■ 單身宿舍棟兩階段中庭結構樓板降板深度充分,作全面綠化並著重防水施作。

■ 單身宿舍單元陽台配合景觀方位開口,並避開直接西晒面,用以節省能源。

■ 外凸陽台、進出口遮陽板以及噴瓷漆懸挑雨庇,利用深度增加遮陽之效能。

■ 採用文化瓦作為有眷宿舍單斜屋頂設計,用以呼應山坡地地形天際線。

■ 屋頂整合設置太陽能熱水節能設備。

■ 將研發成果落實於建築物,提供一獨棟式招待所作為研發成果與實質應用展示之使用體驗。

污水處理區:

■ 因應地形之高差並考量七號道路之視覺觀瞻,主要構造物採半地下化方式處理。

■ 配合院方BioNET生物濾床技術,整合設計於污水處理槽體。

■ 採優良品質一級清水紅磚及洗石子作為立面設計主要元素。

【設計特色】

開放園區-本院區為一開放性院區,提供社會大眾一休憩之自然開放空間,除管制車輛及進入建築物外,全院區皆可供附近居民及遊客參觀。

水源循環-利用地形與環境條件,配合生態排水設施以及利用太陽能源,將水源作區內循環與鄰近景觀澆灌作重複使用。

研發應用-配合院區的研發成果,規劃有智慧型招待所、導覽電動車、綠色與數位科技示範屋、新能源技術示範區等,將研發內容充分落實與運用。

量體構想-配合山勢,建築量體採逐層降低,形成具變化之錯落簇群。並利用地形變化,配合建物量體配置提高空間使用效率,創造立體化之空間聯繫路徑。

立面造型-研究、實驗室立面,配合實驗室設備之配管及維護需求,以雙重立面型式遮蔽設備配管,同時降低外牆之熱負荷,用以節約能源。

平面配置-研究、實驗室配以中央走廊,以對應法規之坡級限制,為提高與自然環境之接觸,研究室部分配合平面規劃,設置景觀陽台提供研究人員與環境之視覺可及性。

模矩單元-將研究室與實驗室空間尺寸模矩化,以對應變更之彈性及建材之轉用與製品之規格化,用以降低建造及維護成本。管道間及供給系統配合建築模矩系統,提高其使用性及合理性,以因應空間使用變更之可能,並維持設備供給之穩定性。

桁架結構-餐廳以桁架結構處理,形成開放式之大空間,使其與周圍景觀融合,並結合景觀水池形成氣氛良好之用餐區。

負荷控制-北研究棟大廳及餐廳棟為達能源之有效利用,使用複層玻璃之斷熱性及氣密性;另外實驗室則設置遮陽維修兼用陽台,提供檢修安裝管線之需求,並同時具遮陽之效果以降低外牆熱負荷,充分使用省能設施以降低能源之負荷。

宿舍意象-景觀上東側以樹木為主,西側以草皮為主,順應基地東高西低的意象。北側留設草皮及矮灌木、卵石庭園步道,提供與未來開發區連結的彈性。

單身宿舍-宿舍寢室群重複立面語彙,塑造細緻優雅的背襯建築群為原則,陽台面向考慮景觀面向及各自空間之隱密性,電梯樓梯核可做成造型節點,減緩長型建物過長之量體。

綠色建築-太陽能利用:

本案自用地取得至竣工,除滿足院方基本機能需求、創造一供交流、聯絡、舒適之研發空間原則下,並在經歷多次的環境影響評估、都市計畫變更、水土保持計畫等公開公告及各階段審查過程中,皆本著『建築與環境共生』之原則,雖過程遭遇諸多困難與阻礙,然在工研院行政中心南部院區行政服務組成員以及各方之共同努力協助執行下,將本案之理想具體實現並順利完工。而財團法人工業技術研究院六甲院區之設立,除為提供「台南科學工業園區」與「南部科學工業園區」及鄰近工業區相關產業,從事技術諮詢、合作及研發場所,並協助政府對於科技產業之推動與發展外,更能成為南部科技產業之研發先趨,對於發展地方繁榮與帶動經濟成長,將位於最直接之領導角色。

來源【2006/06 NO.129期台灣建築報導雜誌】

【環境】

基地位於台南縣六甲鄉「烏山頭水庫風景特定區」內,原土地使用分區為保護區及農業區,透過都市計畫法定程序變更為研究專用區,全區面積約79公頃,其東側約47公頃開發為工研院六甲院區研究發展用地,西側約32公頃公有地為公共設施及預留未來發展用地。基地位於王爺村烏山頭水庫西北側外緣,以一南北向之稜線與水庫集水區相隔,外型近似矩形,東西兩側為趾溝狀山脊包圍,基地中央為一南北向之雜生谷地,谷地縱坡坡度約8~10%,山頭高程約100公尺,谷地高程在50~55公尺之間,與基地兩側之山脊有20~40公尺之高差。地形充分顯現泥岩地層之特性,沖蝕非常發達,山脊溝谷明顯,稜脊呈爪狀分支,趾溝呈樹狀分佈。因平均坡度之開發限制,4級坡以下坵塊方適合作為主要開發地區,配合道路系統之佈設,不可開發區則作為開放空間使用,基地南側盡可能保留原地型地貌,並將其列為保育區。

本案歷經環境影響評估、都市計畫用地變更、水土保持計畫、山坡地開發建築審議、水污染防治措施計畫、專用下水道審查,一直到都市設計審議、雜項執照、建造執照、以及其他相關設備之自來水、電力、電信、消防等取得過程。從土地使用變更、山坡地用地限制到實質建造審查、乃至發包、完工,共歷經近十年才於94年9月竣工。

【課題】

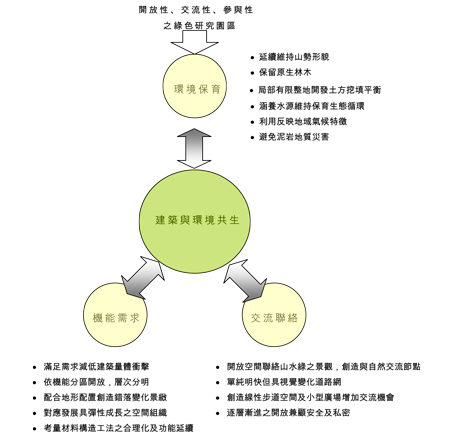

針對本案經過長久溝通與努力,為提供研發人員擁有良好之研發空間,創造一開放性之綠色園區。主要設計課題如下:

- 基地自然環境、地形之利用與對應及南台灣氣候之掌握,另外相關法規對於基地開發限制之解決之道。

- 開發後自然景觀意象的掌握,除未破壞之原始山林外,開發用地之景觀植栽設計與選擇及其與原生林間界面之處理。

- 位於自然山林內之研究園區其整體意象之塑造,及與企業精神、所代表之科技產業間如何取得平衡。

- 為配合南部地區相關產業之發展,對於院區之發展須符合經濟原則,因此分期分區發展計畫之擬定需具相當程度之彈性以創造最大之利益。

- 建築物量體、空間等與自然環境之融合,避免出現突兀之視覺感受,及與環境共生之目標欲如何達成。

- 實驗空間機能之滿足,包括設施的供給與排放;另外使用者及時間因素所造成的變更須具對應能力。

- 建築物本身耐久性能之提升,包括生命週期的延長、建築物之再利用性等須加以考量。

- 建築物須提供研究人員思考、交流的空間,創造舒適的研究環境以成為孕育高科技之溫室空間。

- 維護管理階段成本的降低亦是需加以思考的方向,如外牆熱負荷的降低以減少空調使用率、設備效率的提升、利用工研院研發對於自然力的利用技術等課題。

【設計說明】

■ 親和性

為達成「與自然環境共生之研究園區」目標,親和性是首要之方針,期望透過建築物的空間做為人與自然環境間之介質,不僅使建築物能融入自然環境中,亦使空間規劃達到人性化之根本。手法如利用地型配置建築物、創造半戶外空間、建築物立體化之綠化設施、自然生態庭園、貫穿建築物的廊道及多樣化的交流思考空間之創造。

■ 機能性

實驗機構之空間最基本的即是機能的滿足,然使用對象與時間亦是機能所需考量的;對於不同的使用者對空間需求之質與量亦不相同,空間的彈性更顯重要;同時對於長時期使用,設備的更新與變動亦須能滿足。另外建築物本身的耐久性與建築物性能的提升都是空間機能所需同時掌握之要素。

■ 快適性

研發性空間除提供良好之機能外,亦是研究人員激發靈感、創造新技術的空間,因此空間的舒適與健康對研究空間來說是相當重要的,手法如空氣品質的維持、室內熱環境之掌握等;另外長時間處於實驗室的研究人員對於開闊的交流及思考空間之需求對於其心靈之疏緩有極大之助益,其手法如創造半戶外之空間、清爽明快之交流空間氛圍等。

基盤設施:

■ 順應地形-集中開發並維持原山稜天際線,利用地形反映氣候特徵。

■ 挖填平衡-區內挖填方平衡,無區外棄土或借土。

■ 排水水文-維持原基地排水分區及排水路徑。

■ 生態保育-排水明溝、沉砂、滯洪池生態處理,並保留南段原生林木。

研 究 區:

■ 北研究棟主要以入口區、展示區、圖書館為主要開放空間,使用玻璃帷幕作為視覺引導及室外借景之設計。

■ 北研究棟講堂著重音響效果控制,配合牆面吸音材及造型礦 纖天花達最佳之音響控制,並將舞台燈光、音響、投影機設備整合於造型天花中。

■ 北研究棟研究室、實驗室採模矩化單元設計,並配合未來空間之使用,採彈性化隔間。

■ 北研究棟實驗室外部維修走廊,兼具管線維修之便利性與遮 陽之雙重功用,並利用漆板強化玻璃作為露明管線之遮蔽。

■ 餐廳棟玻璃帷幕採Double Low-E設計,除維持空間穿透性並與周邊環境融合外,更能達省能之效用。

■ 北研究棟雨水回收再利用於景觀之澆灌。

■ 中水使用於北研究棟公共區域之廁所衛生器具,該配管採雙供水系統,除提供中水量不足時之自來水提供,更避免水源透過配管造成污染。

宿 舍 區:

■ 單身宿舍棟順應地形作上下兩階段開挖方式,於結構交接轉折處設計翼牆,以增加結構體之勁度,避免受地震力及不平衡土壓所造成之破壞。

■ 單身宿舍棟兩階段中庭結構樓板降板深度充分,作全面綠化並著重防水施作。

■ 單身宿舍單元陽台配合景觀方位開口,並避開直接西晒面,用以節省能源。

■ 外凸陽台、進出口遮陽板以及噴瓷漆懸挑雨庇,利用深度增加遮陽之效能。

■ 採用文化瓦作為有眷宿舍單斜屋頂設計,用以呼應山坡地地形天際線。

■ 屋頂整合設置太陽能熱水節能設備。

■ 將研發成果落實於建築物,提供一獨棟式招待所作為研發成果與實質應用展示之使用體驗。

污水處理區:

■ 因應地形之高差並考量七號道路之視覺觀瞻,主要構造物採半地下化方式處理。

■ 配合院方BioNET生物濾床技術,整合設計於污水處理槽體。

■ 採優良品質一級清水紅磚及洗石子作為立面設計主要元素。

【設計特色】

開放園區-本院區為一開放性院區,提供社會大眾一休憩之自然開放空間,除管制車輛及進入建築物外,全院區皆可供附近居民及遊客參觀。

水源循環-利用地形與環境條件,配合生態排水設施以及利用太陽能源,將水源作區內循環與鄰近景觀澆灌作重複使用。

研發應用-配合院區的研發成果,規劃有智慧型招待所、導覽電動車、綠色與數位科技示範屋、新能源技術示範區等,將研發內容充分落實與運用。

量體構想-配合山勢,建築量體採逐層降低,形成具變化之錯落簇群。並利用地形變化,配合建物量體配置提高空間使用效率,創造立體化之空間聯繫路徑。

立面造型-研究、實驗室立面,配合實驗室設備之配管及維護需求,以雙重立面型式遮蔽設備配管,同時降低外牆之熱負荷,用以節約能源。

平面配置-研究、實驗室配以中央走廊,以對應法規之坡級限制,為提高與自然環境之接觸,研究室部分配合平面規劃,設置景觀陽台提供研究人員與環境之視覺可及性。

模矩單元-將研究室與實驗室空間尺寸模矩化,以對應變更之彈性及建材之轉用與製品之規格化,用以降低建造及維護成本。管道間及供給系統配合建築模矩系統,提高其使用性及合理性,以因應空間使用變更之可能,並維持設備供給之穩定性。

桁架結構-餐廳以桁架結構處理,形成開放式之大空間,使其與周圍景觀融合,並結合景觀水池形成氣氛良好之用餐區。

負荷控制-北研究棟大廳及餐廳棟為達能源之有效利用,使用複層玻璃之斷熱性及氣密性;另外實驗室則設置遮陽維修兼用陽台,提供檢修安裝管線之需求,並同時具遮陽之效果以降低外牆熱負荷,充分使用省能設施以降低能源之負荷。

宿舍意象-景觀上東側以樹木為主,西側以草皮為主,順應基地東高西低的意象。北側留設草皮及矮灌木、卵石庭園步道,提供與未來開發區連結的彈性。

單身宿舍-宿舍寢室群重複立面語彙,塑造細緻優雅的背襯建築群為原則,陽台面向考慮景觀面向及各自空間之隱密性,電梯樓梯核可做成造型節點,減緩長型建物過長之量體。

綠色建築-太陽能利用:

南台灣日照時數高,對於太陽能的利用有很高的效率,另外即工研院本身對此技術之研發已相當成熟,因此可以此技術作為實驗及示範性作用。在宿舍區的熱水供應採用太陽能熱水系統以節約能源。另外亦於中央谷地滯洪池邊及生態水道,利用太陽能電力系統作為循環水及景觀澆灌示範性之用電展示。

中水利用:

考慮經濟效益及其實用性,僅收集生活廢水來源較多的宿舍區,將生活廢水經中水處理系統處理後流入中水水池,再以泵浦加壓供北研究棟公共服務區馬桶及小便斗沖水使用,中水水池另一水源由自來水引進,以確保水源的穩定。

雨水利用:

景觀用水乃收集北研究棟屋頂雨水,經初步過濾設備處理、利用加壓泵浦供噴灌使用,多餘雨水則溢流,經排水溝流入滯洪池。

【結語】本案自用地取得至竣工,除滿足院方基本機能需求、創造一供交流、聯絡、舒適之研發空間原則下,並在經歷多次的環境影響評估、都市計畫變更、水土保持計畫等公開公告及各階段審查過程中,皆本著『建築與環境共生』之原則,雖過程遭遇諸多困難與阻礙,然在工研院行政中心南部院區行政服務組成員以及各方之共同努力協助執行下,將本案之理想具體實現並順利完工。而財團法人工業技術研究院六甲院區之設立,除為提供「台南科學工業園區」與「南部科學工業園區」及鄰近工業區相關產業,從事技術諮詢、合作及研發場所,並協助政府對於科技產業之推動與發展外,更能成為南部科技產業之研發先趨,對於發展地方繁榮與帶動經濟成長,將位於最直接之領導角色。