出版與報導

台北市住友福陞大樓 (作品介紹)

來源【1996/01NO.253期建築師雜誌】

台北市敦化北路/民國84年

日建設計株式會社

大矩聯合建築師事務所

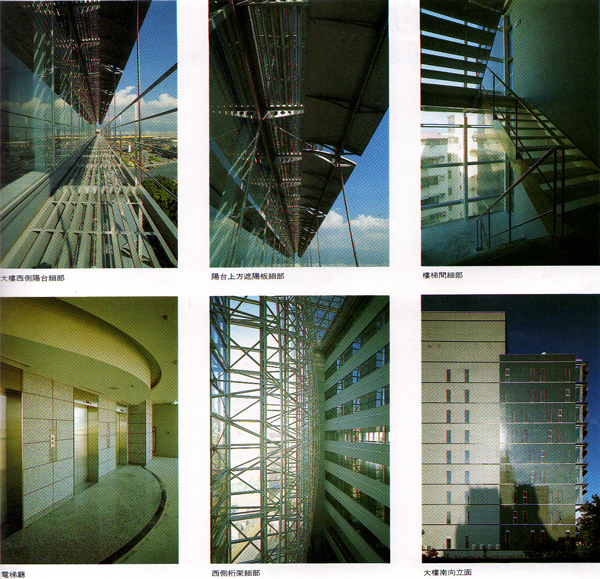

福陞大樓西向立面景觀

.jpg)

福陞大樓東向立面景觀

設計概念

本設計案為在台外國企業與地主之合建案,由國內外建築師負責設計監造,外資營造公司負責施工,為一國際合作案例。本所有幸全程實質參與。

基地座落於台北市松山機場附近,臨接敦化北路之林蔭大道面向公園用地。周圍環境不論交通、商圈、景觀等條件皆佳,為台北市內難得的地段。業主期望能興建一具有高度效率、舒適環境、彈性空間之智慧型辦公大樓。合建雙方之業主都有永續保持資產價值之共識,因此對本案建築品質之要求特別嚴謹。而建築各細部大樣、材料使用、結構強度、設計系統、施工方法乃至使用管理維護方面等細節均由業主、設計者、施工業者三者所組成之團隊,從基本設計起即共同商討進行。

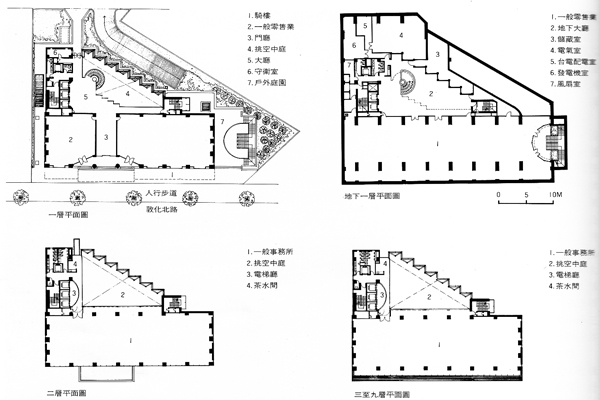

基地形狀略呈梯型,面向敦化北路部分之基地境界較完整且景觀最佳,北側及西側面向視覺景觀較差之既有舊建物背側面。因此在基地配置上以面臨敦化北路部分為主要辦公區。西側部分依基地形狀設計一三角形挑空空間,利用自我塑造之內部景觀已隔離鄰近不協調之視覺景觀,其四周之空地址綠籬造景豐富挑空空間之視覺感受更與汽車坡道共同形成緩衝帶以加大與鄰近建築物間之住棟間距,增加挑空空間視覺景深。

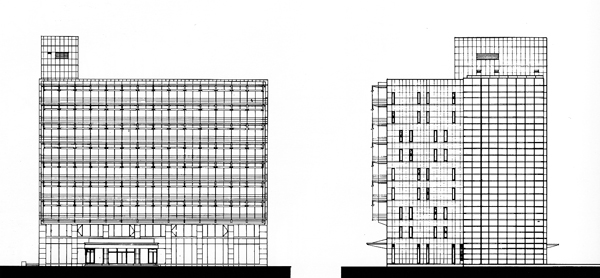

建築物正面之處理手法如建築物之退縮、正面進口平面之斜切開放、二層高之花崗石基座、柱列表現之強化、金屬弧形雨庇之延伸等,均為強調本大樓門面之莊嚴高雅之意象,及對應敦化北路之綠蔭以提昇本大樓價值感之手法。

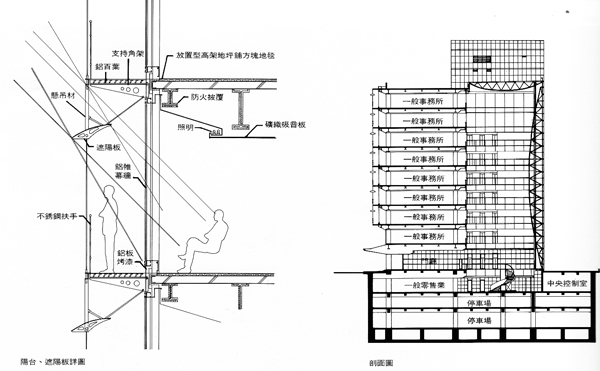

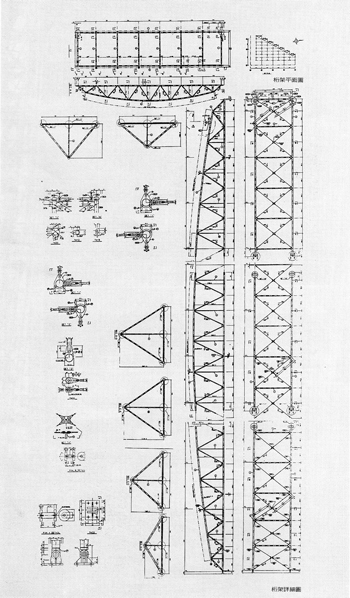

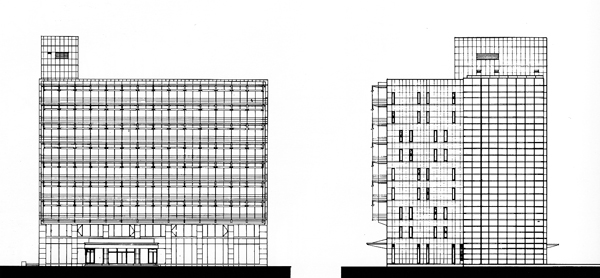

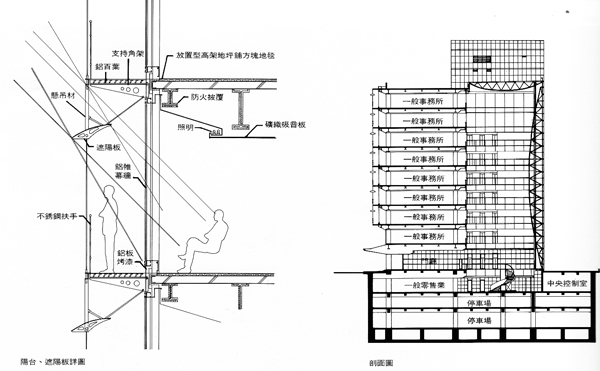

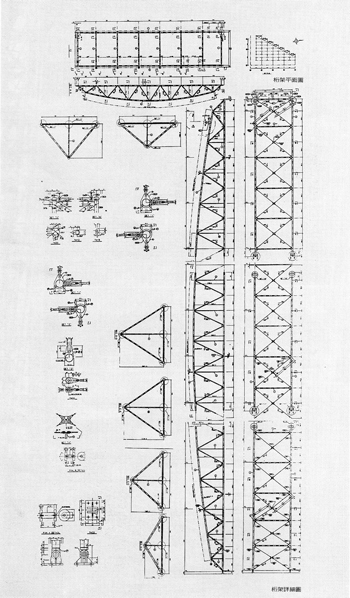

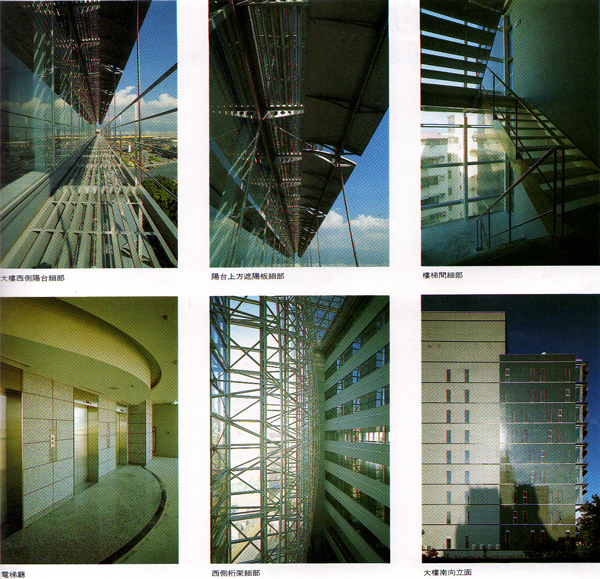

從地面層正面門廳經過廊道後能豁然感受挑空中庭之空間尺度,在此企圖能創造某種戲劇性之空間尺度轉換。三角形之大廳挑空至地下一層,挑空高度共44m,由7組垂直弧形空間桁架所構成,桁架部材之秩序感、飛舞於空間之節點、弧線、轉折玻璃之相互反射玻璃與金屬之對比等等,表達出力學之美感與現代科技無限之可能性。挑空中庭之設計過程中,玻璃帷幕牆與空間桁架之接合、水平及垂直桁架之結點、巨大的垂直空間桁架之施工方法、帷幕牆的安裝與維護方法、玻璃中庭之空調的能源節約諸多問題成為設計上挑戰之課題。

標準層平面由辦公空間、服務核及挑空部分所構成。每層樓地板面積約為1000m2。而辦公室為45m×13.5m之無柱空間可依需求自由分割出租。本案採用基本空間單元模矩為3.2m×2.7m,各基本空間單元內具有完整之消防、空調、照明設備,為一獨立辦公之空間基本單元。標準層之各茶水間改採開放性可同時眺望室外及中庭,冀能成為較具人性之休憩空間。

在國內陽台面積因可登記為產權,常被業主視為不願割捨之權益。甚至在非充分必要之商業建築亦被習慣性地設置,甚而被誘導為二次施工違規使用。本案正立面將陽台設計成金屬透空地板與玻璃帷幕牆結合為一體,除了確保陽台的產權及杜絕日後違建之可能性,並達遮陽、避難救災之目的,亦可供為玻璃帷幕牆經常維護之平台使用。室內之天花板於帷幕牆交接處處理成向外斜切狀,使室內向外之視野擴張,在立面造型上可獲得接近整個樓層高之採光面,大片玻璃與纖細之金屬構件形成對比,展現出現代科技之表情。

本案建築智慧化之設計重點在於使用維護管理系統建立,節約能源的方法之導入即針對未來資訊化社會之對應。雖礙於樓地板面積規模之影響,本案具體之設計內容有中央監視系統、能源設備計量系統,入館入室管理之保全系統、置地型OA地板、屋頂型筒裝儲冰槽、OA負荷區之設定,並於服務核設備管道間房,充分預留管道間,以利設備更新及如光纖、VAN、電視傳訊等未來新通信系統之導入。

入口門廳細部

.jpg)

挑空中庭桁架細部

挑空中庭桁架線條變化

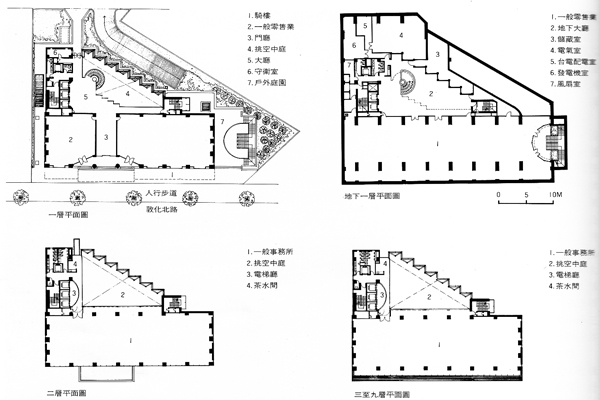

正向立面圖/北向立面圖

大樓內部挑空中庭

桁架詳圖

作品訪談

沒有宣言的宣言

訪楊逸詠建築師談「住友福陞大樓」的國際合作經驗

對談/黃模春‧王俊雄

整理/王俊雄

請簡要介紹本案由來,及與日建合作的前後關連?

在與日建合作之前,包括以前浩群時代到現在大矩,我們已有多次國際合作經驗,不過可能由於我個人的關係,合作的對象都是日本公司,在與日本的合作經驗中,有大事務所,也有小事務所,也有大營造廠的設計部等,合作對象的類型相當廣泛。

這個案子是住友商事在台分公司想在台灣興建本社大樓,但因台灣土地昂貴,完整且適當之土地不易覓得,因此住友最後找地主一起採合建方式興建本案。但一般合建,業主總想趕快把房子蓋完脫手,以便再續押下寶;但住友的心態就很不同,他們要的是本社大樓,因此希望找好建築師,甚至希望在進行建築設計之前就找好營造廠,一起參與設計工作。

本案在剛開始,台灣住友商事公司找上我們,但住友財團在日本擁有人數多達1000多人的日建設計是日本最大的建築師事務所,於是很自然地就演變成日建與我們一起合作。在日本,大財團通常都有他們自己的設計事務所,像三菱財團旗下有三菱地所,三井財團有日本設計,住友則有日建設計,因此住友財團的建築案件都由日建設計負責,日建也因此對住友的使用需要蠻了解的。日建設計創建於1900年,迄今已有近百年的歷史,因此事務所內部已發展出一套非常嚴謹的制度,東京的日本住友總社大廈EC大樓等就是由日建設計的。在台灣,日建曾設計震旦大樓,對台灣並不陌生,但當台灣住友商事決定本所參與設計時,日建還是對我們做了一番詳盡的調查,那時卻正好是浩群改組成立大矩時,事務所只有十人左右。當日建的海外事務部主管來台灣參觀事務所時,他們幾乎是皺著眉頭出去的,因為比起日建設計職員有千人以上的規模,有建築師資格者有數百人的規模,我們事務所實在太渺小了,所以當初他們是以「試看看」的心情來與我們合作的。不過從現在結果而言,我們與日建也陸續合作了好幾個案子,算是已得到肯定了。

而為了做好這個案子,我們徹底更改了部分以往的繪圖習慣,過去我們用的單位是cm,因為本案是鋼骨構造,又有很多工業製品,所以將單位都改成mm;而在台灣都不畫室內展開圖,且對一些detail交待亦不清,我們也在不認輸的情況下,全事務所動員學習並順利完成本案,而這些繪圖內容及習慣已成為本所之作業要則。

你們與日建間建築設計是如何分工?

在基本設計時是由日建主導,詳細設計則由我們完成。不過日建及我們均要求基本設計時國內建築師必須參與,以免設計發展走錯方向;在詳細設計階段,由日建根據他們公司內的審核系統來做approve,因為他們必須針對住友集團負最後全責。監造則由我們負責現場及法規之對應,日建負責施工圖查核及整合,每個月都有施工會報,日建會派人參加並向住友集團報告及計價。

楊先生剛才提到營造廠在設計時就已找好並參與設計過程,這是很不尋常的做法,可否再深入介紹一下?

住友在本案找的營造廠是中鹿營造,即日本鹿島建設在台灣之分公司。至於為什麼住友會想要營造廠參與設計過程?最主要是因為日本的大營造廠都有很多作統包的經驗,處理建築工程從頭到尾的過程都很熟練;另外一點是日本的大營造廠都與大商社財團間,有很多的合作關係,也做過很多大商社的工程,對他們的需求很了解。而如果同樣案子找台灣營造廠施工,工期與品質都難以掌握,而這兩項也幾乎是國內營造業的深痛之處,尤其是工期。本案發包期恰是台灣營造業最景氣的時候,幾乎沒有一件工程是不往後延的,但住友此案是個例外之一。

在基本設計過程,營造廠參與的好處是可以馬上有人以「施工難易度、工期、價格」的觀點,來參與討論。比如說,住友案有很複雜的空間桁架及玻璃帷幕牆,鹿島在設計過程中馬上提出意見,所以對於構造及施工方式之質疑可以立即獲得澄清,日後施工時也可以銜接得上。有人也許會懷疑這樣會不會影響設計者的思路及決定?以本案的經驗來說,鹿島參與本案的技術者是懂得這些分寸,不太有干擾設計者的情形出現,提出之問題為純執行面上的建議。

在建築型態上,業主是否要求必須反映日本的總部建築的風格?另外,本案將挑空中庭(Atrium)放在建築物後方,是個很特別的做法,是不是有什麼特別的考量?業者看樣子是蠻開通的才能接受這樣的做法。

住友商事倒沒有要求要反映什麼型態的建築風格。其惟一的要求是高品質及維護管理之考量,縱使本案是合建的,住友也希望地主日後將大樓的管理交給住友統籌負責,以維持品質與格調,他們的企圖心是頗夠的。在整體形象上,我們採用能表達高科技之建築語彙,來詮釋住友商事的國際性及現代感。

至於為什麼挑空要留在後方,最主要是適應基地條件下做出來的決定,本案基地前方是敦化北路,跨過敦化北路為一小公園,正面之環境景觀蠻好的。但基地後方就不然,道路系統有些混亂,常會迷路,鄰房多是公寓蓋得很近,配置上不規則,而且常是背、側面朝向基地。如果以辦公空間為考量主體,考慮員工長時間在此上班的舒適性,而不只是外形上的雄偉壯觀的話,辦公空間最好靠敦化北路,而挑空中庭扮演的就是辦公空間與後方雜亂環境之間的一個緩衝空間。比起敦化北路上自然的綠意,機場的開闊性等中庭其實並不好看,中庭的留設其實只是試圖讓辦公空間較人性化的一種解決方法而已。此手法還可以產生的另一個效果是,讓在敦化北路與挑空中庭間的辦公空間之地面層,扮演從進口進入時,壓縮空間尺度,讓空間產生層次及戲劇性,以避免單純地從戶外的大空間進入室內的中庭大空間形成缺乏空間其過程尺度轉換趣味的做法。另外一個因素是一樓店面可以維持,不會因為挑空中庭放在前面,這部分的商業利益就被犧牲掉。事實上很多案子都習慣把中庭放前面,除了外觀確實比較壯觀外,並沒有太多實質益處。

另一個我覺得值得一提的國際合作經驗,是我們社會問題現象帶給我們的困惑。通常一位國外設計者來到台灣,他會就基地周圍的建築狀況發問,最常被問到的就是違建問題。法規規定不合法,但你卻可以到處發現它的存在。我們花了很多精力去說服業主及國外建築師,不要因循國內的環境現況,不要使用陽台加建二次施工的方式,這樣不但常會破壞建築品質,而且也不道德。

我覺得這點是這個案子很重要的特點,尤其比較其它類似的案子。在台灣這個問題事實上蠻嚴重的,建築師絕對沒有藉口不去處理陽台加建的這個問題。建築師有時不是被要求,而是主動地教導業主如何去加蓋,不從規定本身的合理性來考量。

這個案子在剛開始的時候,日建設計也曾站在尊重業主利益的角度,與我們討論陽台加蓋的可能性及利弊,基本上國外建築師的心態都不願觸犯當地的建築法規。我們利用很多機會勸說他們不要在二次施工,以免有損品質與形象。但法規1/8的陽台,如何能防止業主在日後產權轉手後,接手者不做加建呢?我們利用這1/8的陽台來做遮陽,因為建築正面朝東,且是玻璃帷幕牆;這1/8的陽台也可以用做玻璃清洗維修及避難之用,這樣就免除了洗窗機及洗窗的危險。也因為善用這原本可能被加建的陽台,帷幕牆vision glass部分就可以做得比較大,也可用清玻璃,不但裡面的人可以輕易望見敦化北路的綠意;外面的人看這棟建築物,也特別覺得清澈通透,有較好的科技現代表情。就建築師的社會責任來說,我們盡可能地阻止違規出現。

除了以上的特點之外,建築物外型的高科技感是如何達成的?

高科技的現代感原本就是當初業主要求的一部分。我們除了外露上述的遮陽陽台外,在外牆剖面設計也下了點功夫。首先將外牆結構以懸挑方式來解決,以卸除主結構體的重量感。帷幕牆vision window的部分盡量加大,spandrel部分盡量減小,使結構輕巧起來。從室內來看,外牆斷面部分有仰角設計,view的取得要比一般的帷幕牆好太多了,而遮陽部分的設計概念為,設定早晨上班以前陽光可以照進來,上班以後就完全被遮擋。帷幕牆的材尺寸及顏色的設計,是在製作mock-up時才做最後的決定、確認,對本案的成敗而言這點相當重要。另一個重點是挑空中庭的space frame,由於非常高也很大片,不但設計上複雜,施工上更加困難,設計與施工之一體性尤為重要。特別值得一提的是中庭挑空的空調設計觀念,按日建設計的建議,其最頂部不應將熱空氣排出,反而利用這裡的熱空氣來做為保溫層,以避免冷氣不斷地被抽排散失。

模矩的系統呢?

我們是使用3.2m的模矩。因為這並不是很大的案子無法設計自己的模矩系統,所以用的是最普遍的模矩系統。一個3.2m×2.7m的模矩空間,也是一個生活單元,內有緊急照明、回風、樓板高度之表示、進風、感知、自動撒水設備、緊急廣播等,地板系統是5cm高的OA地板。說到這裡,我們在施工圖上是以完成面的±0來計算,去反推結構面及鋼樑的高度,所以算起來非常複雜,我們小心翼翼地避免因不同地板粉刷高度之不同造成樓板面的高低差。這部分反映的是對日常災害的防止之心思,建築師不應只考慮如火災、地震等緊急災害防止而已,這種對建築物日常災害問題的關注,是我們對人性關注的表現。

從建築的結果來看,一個國家建築是否能以完成面來考慮,正反映了他們建築的水準。這部分不只是建築師的努力就夠,整個建築工業的整合與用心也要能跟得上。台灣這十年來,建築擴張量大概是舉世無雙,但水準與文化面卻反而一直衰退。是否談談您的看法。

如果以日本為例而言,建築文化的推動常是年輕前衛的建築師在掙扎努力,由他們扮演帶領風潮的角色;待成了氣候,理所當然以後,大型事務所才會將這些觀念吸收運用於其設計作品。但台灣洽是相反,建築形式是由如李祖原、劉祥宏這些較具規模的事務所在領導,小事務所的聲音與嘗試很不容易聽到,但模仿與抄襲倒是到處可見。多年前「開東合西」來台聯合展覽的那些建築師,如伊東豐雄、長谷川逸子、山本理顯、石山修武等,那時被戲稱為「暴走族」,但現在他們的建築觀念、思想,已被日本建築社會所認可,已成為日本現代建築思潮的一部分。當時他們來台時去拜訪吳增榮,看吳有市政中心這麼大的案子,羨慕得很,但事過境遷,他們已取得日本建築界接班的地位,台灣的建築卻還是停留在大而不精的階段。

他們那時的情形就好像建築界懷有武功的日本浪人,努力推動日本建築文化前進,現在接班的態勢也很明顯,事務所大了,業務也多了,這樣的今昔比對,的確值得我們反省。

來源【1996/01NO.253期建築師雜誌】

台北市敦化北路/民國84年

日建設計株式會社

大矩聯合建築師事務所

福陞大樓西向立面景觀

.jpg)

福陞大樓東向立面景觀

設計概念

本設計案為在台外國企業與地主之合建案,由國內外建築師負責設計監造,外資營造公司負責施工,為一國際合作案例。本所有幸全程實質參與。

基地座落於台北市松山機場附近,臨接敦化北路之林蔭大道面向公園用地。周圍環境不論交通、商圈、景觀等條件皆佳,為台北市內難得的地段。業主期望能興建一具有高度效率、舒適環境、彈性空間之智慧型辦公大樓。合建雙方之業主都有永續保持資產價值之共識,因此對本案建築品質之要求特別嚴謹。而建築各細部大樣、材料使用、結構強度、設計系統、施工方法乃至使用管理維護方面等細節均由業主、設計者、施工業者三者所組成之團隊,從基本設計起即共同商討進行。

基地形狀略呈梯型,面向敦化北路部分之基地境界較完整且景觀最佳,北側及西側面向視覺景觀較差之既有舊建物背側面。因此在基地配置上以面臨敦化北路部分為主要辦公區。西側部分依基地形狀設計一三角形挑空空間,利用自我塑造之內部景觀已隔離鄰近不協調之視覺景觀,其四周之空地址綠籬造景豐富挑空空間之視覺感受更與汽車坡道共同形成緩衝帶以加大與鄰近建築物間之住棟間距,增加挑空空間視覺景深。

建築物正面之處理手法如建築物之退縮、正面進口平面之斜切開放、二層高之花崗石基座、柱列表現之強化、金屬弧形雨庇之延伸等,均為強調本大樓門面之莊嚴高雅之意象,及對應敦化北路之綠蔭以提昇本大樓價值感之手法。

從地面層正面門廳經過廊道後能豁然感受挑空中庭之空間尺度,在此企圖能創造某種戲劇性之空間尺度轉換。三角形之大廳挑空至地下一層,挑空高度共44m,由7組垂直弧形空間桁架所構成,桁架部材之秩序感、飛舞於空間之節點、弧線、轉折玻璃之相互反射玻璃與金屬之對比等等,表達出力學之美感與現代科技無限之可能性。挑空中庭之設計過程中,玻璃帷幕牆與空間桁架之接合、水平及垂直桁架之結點、巨大的垂直空間桁架之施工方法、帷幕牆的安裝與維護方法、玻璃中庭之空調的能源節約諸多問題成為設計上挑戰之課題。

標準層平面由辦公空間、服務核及挑空部分所構成。每層樓地板面積約為1000m2。而辦公室為45m×13.5m之無柱空間可依需求自由分割出租。本案採用基本空間單元模矩為3.2m×2.7m,各基本空間單元內具有完整之消防、空調、照明設備,為一獨立辦公之空間基本單元。標準層之各茶水間改採開放性可同時眺望室外及中庭,冀能成為較具人性之休憩空間。

在國內陽台面積因可登記為產權,常被業主視為不願割捨之權益。甚至在非充分必要之商業建築亦被習慣性地設置,甚而被誘導為二次施工違規使用。本案正立面將陽台設計成金屬透空地板與玻璃帷幕牆結合為一體,除了確保陽台的產權及杜絕日後違建之可能性,並達遮陽、避難救災之目的,亦可供為玻璃帷幕牆經常維護之平台使用。室內之天花板於帷幕牆交接處處理成向外斜切狀,使室內向外之視野擴張,在立面造型上可獲得接近整個樓層高之採光面,大片玻璃與纖細之金屬構件形成對比,展現出現代科技之表情。

本案建築智慧化之設計重點在於使用維護管理系統建立,節約能源的方法之導入即針對未來資訊化社會之對應。雖礙於樓地板面積規模之影響,本案具體之設計內容有中央監視系統、能源設備計量系統,入館入室管理之保全系統、置地型OA地板、屋頂型筒裝儲冰槽、OA負荷區之設定,並於服務核設備管道間房,充分預留管道間,以利設備更新及如光纖、VAN、電視傳訊等未來新通信系統之導入。

入口門廳細部

.jpg)

挑空中庭桁架細部

挑空中庭桁架線條變化

正向立面圖/北向立面圖

大樓內部挑空中庭

桁架詳圖

作品訪談

沒有宣言的宣言

訪楊逸詠建築師談「住友福陞大樓」的國際合作經驗

對談/黃模春‧王俊雄

整理/王俊雄

請簡要介紹本案由來,及與日建合作的前後關連?

在與日建合作之前,包括以前浩群時代到現在大矩,我們已有多次國際合作經驗,不過可能由於我個人的關係,合作的對象都是日本公司,在與日本的合作經驗中,有大事務所,也有小事務所,也有大營造廠的設計部等,合作對象的類型相當廣泛。

這個案子是住友商事在台分公司想在台灣興建本社大樓,但因台灣土地昂貴,完整且適當之土地不易覓得,因此住友最後找地主一起採合建方式興建本案。但一般合建,業主總想趕快把房子蓋完脫手,以便再續押下寶;但住友的心態就很不同,他們要的是本社大樓,因此希望找好建築師,甚至希望在進行建築設計之前就找好營造廠,一起參與設計工作。

本案在剛開始,台灣住友商事公司找上我們,但住友財團在日本擁有人數多達1000多人的日建設計是日本最大的建築師事務所,於是很自然地就演變成日建與我們一起合作。在日本,大財團通常都有他們自己的設計事務所,像三菱財團旗下有三菱地所,三井財團有日本設計,住友則有日建設計,因此住友財團的建築案件都由日建設計負責,日建也因此對住友的使用需要蠻了解的。日建設計創建於1900年,迄今已有近百年的歷史,因此事務所內部已發展出一套非常嚴謹的制度,東京的日本住友總社大廈EC大樓等就是由日建設計的。在台灣,日建曾設計震旦大樓,對台灣並不陌生,但當台灣住友商事決定本所參與設計時,日建還是對我們做了一番詳盡的調查,那時卻正好是浩群改組成立大矩時,事務所只有十人左右。當日建的海外事務部主管來台灣參觀事務所時,他們幾乎是皺著眉頭出去的,因為比起日建設計職員有千人以上的規模,有建築師資格者有數百人的規模,我們事務所實在太渺小了,所以當初他們是以「試看看」的心情來與我們合作的。不過從現在結果而言,我們與日建也陸續合作了好幾個案子,算是已得到肯定了。

而為了做好這個案子,我們徹底更改了部分以往的繪圖習慣,過去我們用的單位是cm,因為本案是鋼骨構造,又有很多工業製品,所以將單位都改成mm;而在台灣都不畫室內展開圖,且對一些detail交待亦不清,我們也在不認輸的情況下,全事務所動員學習並順利完成本案,而這些繪圖內容及習慣已成為本所之作業要則。

你們與日建間建築設計是如何分工?

在基本設計時是由日建主導,詳細設計則由我們完成。不過日建及我們均要求基本設計時國內建築師必須參與,以免設計發展走錯方向;在詳細設計階段,由日建根據他們公司內的審核系統來做approve,因為他們必須針對住友集團負最後全責。監造則由我們負責現場及法規之對應,日建負責施工圖查核及整合,每個月都有施工會報,日建會派人參加並向住友集團報告及計價。

楊先生剛才提到營造廠在設計時就已找好並參與設計過程,這是很不尋常的做法,可否再深入介紹一下?

住友在本案找的營造廠是中鹿營造,即日本鹿島建設在台灣之分公司。至於為什麼住友會想要營造廠參與設計過程?最主要是因為日本的大營造廠都有很多作統包的經驗,處理建築工程從頭到尾的過程都很熟練;另外一點是日本的大營造廠都與大商社財團間,有很多的合作關係,也做過很多大商社的工程,對他們的需求很了解。而如果同樣案子找台灣營造廠施工,工期與品質都難以掌握,而這兩項也幾乎是國內營造業的深痛之處,尤其是工期。本案發包期恰是台灣營造業最景氣的時候,幾乎沒有一件工程是不往後延的,但住友此案是個例外之一。

在基本設計過程,營造廠參與的好處是可以馬上有人以「施工難易度、工期、價格」的觀點,來參與討論。比如說,住友案有很複雜的空間桁架及玻璃帷幕牆,鹿島在設計過程中馬上提出意見,所以對於構造及施工方式之質疑可以立即獲得澄清,日後施工時也可以銜接得上。有人也許會懷疑這樣會不會影響設計者的思路及決定?以本案的經驗來說,鹿島參與本案的技術者是懂得這些分寸,不太有干擾設計者的情形出現,提出之問題為純執行面上的建議。

在建築型態上,業主是否要求必須反映日本的總部建築的風格?另外,本案將挑空中庭(Atrium)放在建築物後方,是個很特別的做法,是不是有什麼特別的考量?業者看樣子是蠻開通的才能接受這樣的做法。

住友商事倒沒有要求要反映什麼型態的建築風格。其惟一的要求是高品質及維護管理之考量,縱使本案是合建的,住友也希望地主日後將大樓的管理交給住友統籌負責,以維持品質與格調,他們的企圖心是頗夠的。在整體形象上,我們採用能表達高科技之建築語彙,來詮釋住友商事的國際性及現代感。

至於為什麼挑空要留在後方,最主要是適應基地條件下做出來的決定,本案基地前方是敦化北路,跨過敦化北路為一小公園,正面之環境景觀蠻好的。但基地後方就不然,道路系統有些混亂,常會迷路,鄰房多是公寓蓋得很近,配置上不規則,而且常是背、側面朝向基地。如果以辦公空間為考量主體,考慮員工長時間在此上班的舒適性,而不只是外形上的雄偉壯觀的話,辦公空間最好靠敦化北路,而挑空中庭扮演的就是辦公空間與後方雜亂環境之間的一個緩衝空間。比起敦化北路上自然的綠意,機場的開闊性等中庭其實並不好看,中庭的留設其實只是試圖讓辦公空間較人性化的一種解決方法而已。此手法還可以產生的另一個效果是,讓在敦化北路與挑空中庭間的辦公空間之地面層,扮演從進口進入時,壓縮空間尺度,讓空間產生層次及戲劇性,以避免單純地從戶外的大空間進入室內的中庭大空間形成缺乏空間其過程尺度轉換趣味的做法。另外一個因素是一樓店面可以維持,不會因為挑空中庭放在前面,這部分的商業利益就被犧牲掉。事實上很多案子都習慣把中庭放前面,除了外觀確實比較壯觀外,並沒有太多實質益處。

另一個我覺得值得一提的國際合作經驗,是我們社會問題現象帶給我們的困惑。通常一位國外設計者來到台灣,他會就基地周圍的建築狀況發問,最常被問到的就是違建問題。法規規定不合法,但你卻可以到處發現它的存在。我們花了很多精力去說服業主及國外建築師,不要因循國內的環境現況,不要使用陽台加建二次施工的方式,這樣不但常會破壞建築品質,而且也不道德。

我覺得這點是這個案子很重要的特點,尤其比較其它類似的案子。在台灣這個問題事實上蠻嚴重的,建築師絕對沒有藉口不去處理陽台加建的這個問題。建築師有時不是被要求,而是主動地教導業主如何去加蓋,不從規定本身的合理性來考量。

這個案子在剛開始的時候,日建設計也曾站在尊重業主利益的角度,與我們討論陽台加蓋的可能性及利弊,基本上國外建築師的心態都不願觸犯當地的建築法規。我們利用很多機會勸說他們不要在二次施工,以免有損品質與形象。但法規1/8的陽台,如何能防止業主在日後產權轉手後,接手者不做加建呢?我們利用這1/8的陽台來做遮陽,因為建築正面朝東,且是玻璃帷幕牆;這1/8的陽台也可以用做玻璃清洗維修及避難之用,這樣就免除了洗窗機及洗窗的危險。也因為善用這原本可能被加建的陽台,帷幕牆vision glass部分就可以做得比較大,也可用清玻璃,不但裡面的人可以輕易望見敦化北路的綠意;外面的人看這棟建築物,也特別覺得清澈通透,有較好的科技現代表情。就建築師的社會責任來說,我們盡可能地阻止違規出現。

除了以上的特點之外,建築物外型的高科技感是如何達成的?

高科技的現代感原本就是當初業主要求的一部分。我們除了外露上述的遮陽陽台外,在外牆剖面設計也下了點功夫。首先將外牆結構以懸挑方式來解決,以卸除主結構體的重量感。帷幕牆vision window的部分盡量加大,spandrel部分盡量減小,使結構輕巧起來。從室內來看,外牆斷面部分有仰角設計,view的取得要比一般的帷幕牆好太多了,而遮陽部分的設計概念為,設定早晨上班以前陽光可以照進來,上班以後就完全被遮擋。帷幕牆的材尺寸及顏色的設計,是在製作mock-up時才做最後的決定、確認,對本案的成敗而言這點相當重要。另一個重點是挑空中庭的space frame,由於非常高也很大片,不但設計上複雜,施工上更加困難,設計與施工之一體性尤為重要。特別值得一提的是中庭挑空的空調設計觀念,按日建設計的建議,其最頂部不應將熱空氣排出,反而利用這裡的熱空氣來做為保溫層,以避免冷氣不斷地被抽排散失。

模矩的系統呢?

我們是使用3.2m的模矩。因為這並不是很大的案子無法設計自己的模矩系統,所以用的是最普遍的模矩系統。一個3.2m×2.7m的模矩空間,也是一個生活單元,內有緊急照明、回風、樓板高度之表示、進風、感知、自動撒水設備、緊急廣播等,地板系統是5cm高的OA地板。說到這裡,我們在施工圖上是以完成面的±0來計算,去反推結構面及鋼樑的高度,所以算起來非常複雜,我們小心翼翼地避免因不同地板粉刷高度之不同造成樓板面的高低差。這部分反映的是對日常災害的防止之心思,建築師不應只考慮如火災、地震等緊急災害防止而已,這種對建築物日常災害問題的關注,是我們對人性關注的表現。

從建築的結果來看,一個國家建築是否能以完成面來考慮,正反映了他們建築的水準。這部分不只是建築師的努力就夠,整個建築工業的整合與用心也要能跟得上。台灣這十年來,建築擴張量大概是舉世無雙,但水準與文化面卻反而一直衰退。是否談談您的看法。

如果以日本為例而言,建築文化的推動常是年輕前衛的建築師在掙扎努力,由他們扮演帶領風潮的角色;待成了氣候,理所當然以後,大型事務所才會將這些觀念吸收運用於其設計作品。但台灣洽是相反,建築形式是由如李祖原、劉祥宏這些較具規模的事務所在領導,小事務所的聲音與嘗試很不容易聽到,但模仿與抄襲倒是到處可見。多年前「開東合西」來台聯合展覽的那些建築師,如伊東豐雄、長谷川逸子、山本理顯、石山修武等,那時被戲稱為「暴走族」,但現在他們的建築觀念、思想,已被日本建築社會所認可,已成為日本現代建築思潮的一部分。當時他們來台時去拜訪吳增榮,看吳有市政中心這麼大的案子,羨慕得很,但事過境遷,他們已取得日本建築界接班的地位,台灣的建築卻還是停留在大而不精的階段。

他們那時的情形就好像建築界懷有武功的日本浪人,努力推動日本建築文化前進,現在接班的態勢也很明顯,事務所大了,業務也多了,這樣的今昔比對,的確值得我們反省。